COLUMN

コラム

知っておきたいそばのマナー|粋な食べ方やそば湯の飲み方を解説

この記事の監修者

有喜屋 三代目店主

三嶋吉晴

有喜屋(うきや)三代目店主。有喜屋は1929年 京都先斗町に創業した本格手打ちそばと蕎麦料理を提供するそば屋です。 最年少で京都府優秀技能者表彰「京都府の現代の名工」を受彰。 手打そば職人としては全国で初となる「卓越技能章」を厚生労働大臣より受彰。 天皇陛下から授与される褒章である、「黄綬褒章」を拝受。

そばはシンプルでありながら食べ方ひとつで粋や品格が伝わるという、日本文化の奥深さを感じさせる料理です。ちょっとした所作や心遣いを意識するだけで、より美味しく、そしてスマートにそばを楽しむことができます。また、そばを締めくくる一杯として欠かせないそば湯は味わいも栄養も豊かな日本独特の食文化です。

この記事では、そば通も実践している粋な食べ方の7つのポイントと、食後のそば湯の正しい飲み方・楽しみ方について解説していきます。

オンラインショップで極上のそばを販売中!

目次

1.そばを食べる時のマナーはある?粋に食べる6つのポイント

そばを食べる際に絶対に守らなければならない厳格なマナーは存在しません。自分の好みに合わせて美味しく味わうのが一番の楽しみ方です。

しかし、そばを食べる際に昔からの所作や気配りをするだけで、そばの旨味だけでなく周囲の印象もぐっとよくなり、粋で品のあるそばの楽しみ方ができます。以下ではそば通も実践している6つのポイントをご紹介します。

- まずは食べる前にそばの香りを楽しむ

- ひと口ですすれる量を取る

- 最初のひと口はつゆなしで

- そばつゆにつけるのはそばの3分の1程度

- そばは噛み切らず一気にすするのが粋

- 薬味やトッピングをそばつゆに混ぜない

(1)まずは食べる前に、そばの香りを楽しむ

おいしそうなそばを見るとすぐに食べたくなりますが、まずは深呼吸をするようにそばの香りをそっと楽しんでみましょう。

そばには産地や製粉方法、打ち方、そして職人のこだわりが詰まっています。口に運ぶ前に香りを味わう時間を設けることで、自然と心も落ち着き、食事の所作も丁寧になります。

(2)ひと口で食べられる量だけすくう

「うどん三本、そば六本」という言葉があるように、そばはひと口で無理なくすすれる量だけ取りましょう。

細く繊細なそばは、1回にすする量を控えめにするのが粋。大量に箸でつかんで一度に頬張ると、野暮ったく見えてしまいます。

(3)最初のひと口は、そばつゆをつけずに味わう

そばの本来の香りやコシをしっかりと感じるために、最初のひと口はつゆをつけずにそのままいただくのが通の楽しみ方です。

そばはそば粉の種類や比率によって風味や食感が異なります。食べる前には鼻(嗅覚)でそばの香りを楽しみ、食べる時にはまずはそのまま舌(味覚)でそばの旨味を楽しみましょう。

(4)そばつゆにつけるのは、そばの3分の1程度

そばの先端(3分の1程度)を軽くつゆにつけるのがそばの粋な食べ方です。

つゆにそばを全体的にたっぷりと浸してしまうとつゆの味が勝ってしまい、そばの風味が損なわれてしまいます。そばつゆはそばの繊細な香りと味を引き立てる存在です。そばつゆの味がメインとならないよう、適量をつけてバランスを取り、そばとの調和を楽しみましょう。

(5)そばは噛み切らず、一気にすすって食べる

そばは途中で噛み切らず、すすって一気に食べることが粋とされています。

音を立てて食べることに抵抗がある方もいるかもしれません。しかし、日本でそばをすする音は「美味しく食べていることを表す粋な行為」として文化的に受け入れられています。ただし、音を立てて食べることをNGとする文化を持つ外国人観光客と一緒の場などは配慮が必要です。

(6)薬味やトッピングは、つゆに混ぜずそばに添えて使う

わさびやねぎなどの薬味やトッピングは、そばつゆに混ぜてそばと絡めて食べるのではなく、そばにのせていただくのもそば通の食べ方です。

薬味はそばつゆと同じくそばの風味を引き立てる脇役です。つゆに混ぜてしまうと味が濁り、本来の風味が損なわれてしまいます。そばを取るごとに薬味を少しずつ添えるようにして、バランスを見ながら味わうのが粋で上品な楽しみ方です。

2.そば湯の飲み方|通が教える粋な楽しみ方と注意点

そば湯とはそばを茹でた後に残る茹で汁のことです。白くやや濁ったとろみのある液体で、そば粉由来の香ばしさとまろやかな甘みが感じられます。

そば粉に含まれるビタミンB群やポリフェノールの一種「ルチン」や食物繊維など栄養素が溶け出しているそば湯は、そばを食べた後の〆(しめ)として欠かせない存在です。

- そば湯の基本的な飲み方

- そば湯を飲むときの注意点

そば湯について詳しく知りたい方は次の記事もご覧ください。

そば湯を飲む理由とは?そば湯の飲み方・注意点やそば湯の歴史を解説

(1)そば湯の基本的な飲み方

そば湯は、食後の胃腸をやさしく労わりながらそばの余韻を楽しむ粋な文化です。そば湯の基本的な飲み方は2つあります。

最もベーシックなのがそばつゆにそば湯を注いでいただくつゆ割りです。まろやかで優しいそば湯の味にそばつゆの旨み・塩味・コクが加わり、飲みごたえのある一杯になります。

もっと味わい深く楽しみたいなら、そば湯をそのままいただく飲み方もおすすめです。やわらかく香るそばの香りとやさしい味わいに食後の心と体がさらにリラックスできることでしょう。

つゆ割りに以下の薬味を少し加えてアクセントをつけることでより風味豊かで深みのあるそば湯を楽しめます。

- わさび:鼻に抜ける刺激がアクセントに。消化促進・血流改善効果も。

- ねぎ:香り高く、そば湯にさわやかなキレを加えます。血行促進・冷え性改善効果も。

- 七味唐辛子:ピリッとした辛味が全体を引き締めます。血行促進・代謝アップ効果も。

- みょうが・大葉:夏にぴったりの香味野菜。爽快感がアップ。むくみ改善効果も。

- ゆず皮・すだち:爽やかな香りと清涼感のある後味に。リラックス効果も。

- 梅干し・しょうが:すっきりとした後味に。血行促進・疲労回復効果も。

そば湯は腸の働きを整える腸活にもぴったりの習慣です。冷たいそばを楽しんだあとに温かいそば湯を飲むことで冷えた胃腸をじんわりと温めてくれます。

(2)そば湯を飲むときの注意点

そば湯は時間が経つと溶け出たそばの栄養が容器の底に沈殿してしまうので、飲む前に軽く容器を振って濃さを均一にするようにしましょう。

また、そば湯にはでんぷん質も含まれており、血糖値を気にしている方は大量に飲まないよう注意が必要です。1杯(150〜200ml程度)が適量です。

つゆ割りでいただく場合、そばつゆに含まれる塩分や糖分も一緒に摂ることになります。塩分や糖分を控えたい方はつゆを少なめにするか、そば湯をそのまま飲むのがおすすめです。

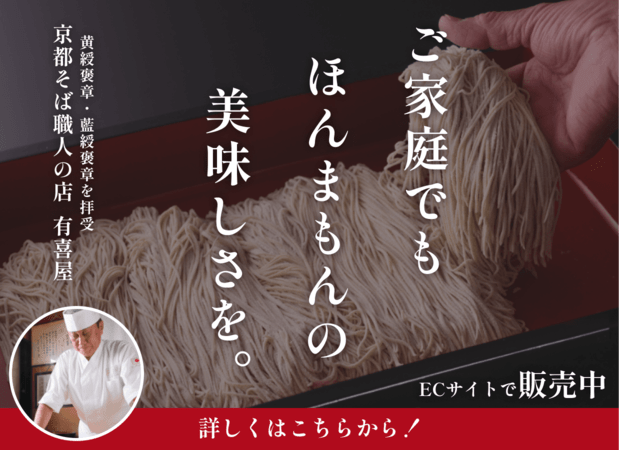

有喜屋のおいしいそばをどうぞ

そばやそば湯は食べる際にちょっとした所作や気遣いを意識することでさらに上品かつ粋に楽しむことができます。有喜屋では職人が真心込めて手打ちしたそばをご用意しております。ぜひ極上のそばを京都ならではの香り高いおだしとともにご堪能ください。

また、オンラインストアでも有喜屋のそばをご購入することができます。ぜひご賞味ください。